Envezh, limiter les risques financiers de la réduction des phytosanitaires en Bretagne

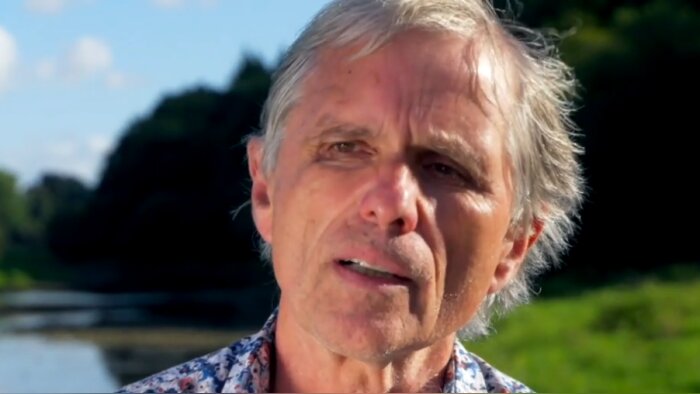

Le projet de réduction des phytosanitaires en Bretagne, Envezh, lancé par un consortium piloté par le CNRS, avec des distributeurs agricoles, s’inscrit dans une dynamique de transition agroécologique. Face aux risques financiers pour les agriculteurs liés à la diversification des cultures, des mécanismes de primes, d’assurances et de paiements pour services environnementaux sont testés. Objectif : réduire l’usage des produits phytosanitaires tout en sécurisant économiquement les exploitations. Explications avec Gérard Gruau, directeur de recherche émérite au CNRS, et membre de l’Observatoire des sciences de l’université de Rennes (Osur).

Quelle est la genèse du projet ?

L’élément déclencheur du projet Envezh (Alliance Bretonne pour une réduction massive de l’usage des produits phytosanitaires de synthèse en agriculture et un déploiement accéléré de l’agroécologie) que nous avons lancé officiellement le 22 mars 2024 à Ploërmel (Morbihan) a été la contamination des eaux en Bretagne par les pesticides. La région, comme d’autres territoires agricoles, se trouve confrontée aux enjeux liés à l’impact des pesticides sur la santé humaine, dont celle des agriculteurs, et celle des écosystèmes. En 2021, la Bretagne a inscrit dans son Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) l’objectif « Zéro Phyto » à l’horizon 2040. Cette initiative a suscité l’intérêt de la communauté scientifique. À cette époque, je travaillais sur les questions de pollutions diffuses liées à l’agriculture. En écho au Sraddet de la Bretagne et à son objectif « Zéro Phyto » à l’horizon 2040, avec plusieurs collègues, nous avons soumis une première version du projet Envezh au programme Ecophyto. Cette première version avait vocation à améliorer la connaissance des mécanismes qui favorisent les transferts de produits phytosanitaires dans les paysages agricoles. Notre projet a été bien évalué, mais les responsables du programme Ecophyto nous ont encouragés à élargir notre champ d’action en travaillant directement avec le secteur agricole pour réduire l’usage des produits phytosanitaires à la source. Il ne s’agissait alors plus uniquement de poursuivre nos recherches sur les mécanismes de transfert, mais de travailler avec les acteurs de la profession agricole qui développent des solutions pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.

En 2022, un appel à manifestation d’intérêt national a été lancé dans le cadre du plan de relance France 2030, sous l’intitulé « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires ». Ce programme visait à labelliser 30 démonstrateurs sur tout le territoire national, y compris les DOM-TOM, le cahier des charges stipulant que les projets déposés devaient être des projets inclusifs rassemblant des collectivités, des agriculteurs, des acteurs de l’agro-industrie, des acteurs de la recherche, des associations, des citoyens et des professionnels de la formation.

Ces partenaires étaient conscients de la nécessité d’anticiper les évolutions réglementaires.

Lorsque nous avons pris connaissance de cet appel à projets en septembre 2022, il nous est apparu comme une opportunité unique d’enrichir notre projet de recherche initial en y ajoutant une dimension opérationnelle de transformation des pratiques agricoles vers moins d’usage de produits phytosanitaires, avec la participation d’acteurs agricoles, industriels et de collectivités territoriales. La date limite de soumission des projets était fixée au 2 décembre 2022, ce qui nous a imposé un montage rapide. Heureusement, je disposais déjà de contacts dans le secteur agro-industriel. En deux mois, nous avons balayé l’ensemble des filières végétales en Bretagne qui utilisent des produits phytosanitaires. Nous avons réussi à fédérer autour de la table plusieurs acteurs déjà engagés dans la réduction des usages de ces produits. Ces partenaires étaient conscients de la nécessité d’anticiper les évolutions réglementaires et avaient amorcé des stratégies pour répondre aux préoccupations environnementales. Par exemple, la Cooperl était impliquée via sa démarche Envi, qui cible le zéro résidu de produits phytosanitaires dans le jambon. Nous avons défini notre périmètre d’action : le grand bassin de l’Oust, en Centre Bretagne. Nous avons été désignés lauréats le 17 mai 2023.

Quels sont les partenaires du projet ?

Le projet est piloté par le CNRS, ce qui nous place dans une position de neutralité par rapport aux acteurs concurrents.

Le projet rassemble 20 partenaires : des collectivités territoriales, des entreprises agroalimentaires, des entreprises d’appui à l’agriculture, des bureaux d’études, des laboratoires de recherche, des instituts techniques, des collectivités, des organismes de formation, et des associations représentant les riverains. Il est piloté par le CNRS, ce qui nous place dans une position de neutralité par rapport aux acteurs concurrents, et coconstruit avec le Syndicat mixte du grand bassin de l’Oust (SMGBO), qui est la collectivité en charge du déploiement territorial du projet. Nous travaillons avec la coopérative Cooperl, Paulic Meunerie pour le blé meunier, la Chambre d’agriculture, des sociétés de machinisme agricole, comme Hamon, des coopératives d’usage de matériel agricole (FRCuma), etc.

Quel est votre budget ?

Nous disposons d’un budget de 700 000 euros pour 2024 qui correspond à l’année de maturation du projet, dont 300 000 euros proviennent de la Banque des territoires, le reste étant financé par le CNRS et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le CNRS. À partir de 2025, nous rentrerons dans la phase de déploiement du projet pour cinq ans. Le budget de cette phase s’élève à 18,8 millions d’euros.

Où en êtes-vous ?

La phase de maturation dans laquelle nous sommes consiste à définir précisément les actions concrètes qui seront mises en œuvre pour atteindre nos objectifs. Le 17 octobre 2024, nous avons réuni nos partenaires pour partager les actions qu’ils entendent déployer en 2025. L’étape suivante est de présenter le détail des actions et des budgets devant la commission d’engagement mise en place par la Banque des Territoires pour obtenir le feu vert pour déployer concrètement le projet. Nous devons rendre le dossier le 30 avril 2025. Nous passerons en comité d’engagement entre le 21 et le 27 mai 2025. Nous avons réuni nos partenaires le 14 mars 2025 pour finaliser les actions et les déployer. Nous visons 400 agriculteurs, 40 000 hectares.

Quelles sont les pistes explorées pour atteindre vos objectifs ?

Nous nous concentrons notamment sur l’allongement des rotations et la diversification des cultures, deux pratiques qui permettent de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.

Nous nous concentrons notamment sur l’allongement des rotations et la diversification des cultures, deux pratiques qui permettent de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Ces approches sont reconnues par l’Inrae, mais elles comportent des risques pour les agriculteurs, qu’il faut être capable de couvrir. Nous associons également l’utilisation de biostimulants et de produits de biocontrôle, afin de renforcer les effets bénéfiques des pratiques agronomiques. Nous testons également des agroéquipements innovants dits intelligents pour mieux cibler les traitements, en visant par exemple spécifiquement les adventices par des systèmes de caméras ou des images par drones. Ce type d’équipements et d’approches peut permettre de réduire de 85 % les quantités de produits phytosanitaires épandus sur une parcelle.

Votre projet comprend un pilier sur le financement des risques de la transition agroécologique, expliquez-nous…

Pour pallier ces risques, nous travaillons sur trois leviers principaux :

- d’abord, des primes versées par les filières concernées pour encourager la réduction des phytosanitaires ;

- ensuite, des mécanismes de financement sous forme de paiements pour services environnementaux, en collaboration avec l’Agence de l’eau, afin de rétribuer les agriculteurs pour les co-bénéfices environnementaux liés à la réduction des pesticides (amélioration de la biodiversité, stockage de carbone, etc.) ;

- enfin, nous envisageons la création de systèmes d’assurance spécifiques pour couvrir les risques sanitaires encourus par les cultures, en complément des assurances multirisques climatiques existantes.

Quelle est l’originalité de cette démarche ?

Beaucoup de projets agroécologiques qui se développent actuellement en France sont centrés autour des métropoles.

Ce qui distingue ce projet, c’est qu’il vise la réduction d’usage des produits phytosanitaires dans une région rurale éloignée des grandes villes où les acteurs principaux de l’agriculture sont les acteurs agro-industriels des filières dites longues. Beaucoup de projets agroécologiques qui se développent actuellement en France sont centrés autour des métropoles, avec la commande publique de la restauration collective, où les circuits dits courts, comme leviers de transformation. Dans ces projets, les leviers de la transformation sont identifiés, et ça fonctionne. La question est de savoir quoi faire dans les autres territoires. C’est l’objectif d’Envezh que de trouver des solutions pour ces autres territoires. Notre ambition est de contribuer à une transition équitable, sans créer une France à deux vitesses, où seules les zones périurbaines seraient engagées dans l’agroécologie, laissant les zones rurales exposées aux produits phytosanitaires.

Les acteurs de l’agro-industrie, souvent perçus comme des promoteurs de l’agriculture intensive, ont rapidement adhéré à cette démarche.

Les acteurs de l’agro-industrie, souvent perçus comme des promoteurs de l’agriculture intensive, ont rapidement adhéré à cette démarche. Leur engagement dans la réduction des phytosanitaires m’a agréablement surpris. Le partenariat, bien qu’il ne soit pas toujours simple à mettre en place, réunit autour de la table des acteurs très divers, y compris des associations environnementales. Cela crée un espace de dialogue apaisé, où chacun peut comprendre les points de vue des autres en vue d’atteindre un objectif commun. C’est cette dynamique de collaboration que nous devons parvenir à instaurer pour l’avenir.

Concepts clés et définitions : #Produits phytosanitaires